LA FERME DU BUISSONDANS MA CELLULE,

2014 01.02 - 20.04

exposition collective avec William Anastasi, Abdelkader Benchamma, Geta Brătescu, Maryclare Foa & Birgitta Hosea (Performance Drawing Collective), Jean Genet, Dennis Oppenheim, Santiago Reyes, Till Roeskens, Carla Zaccagnini,

commissariat Lore Gablier

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

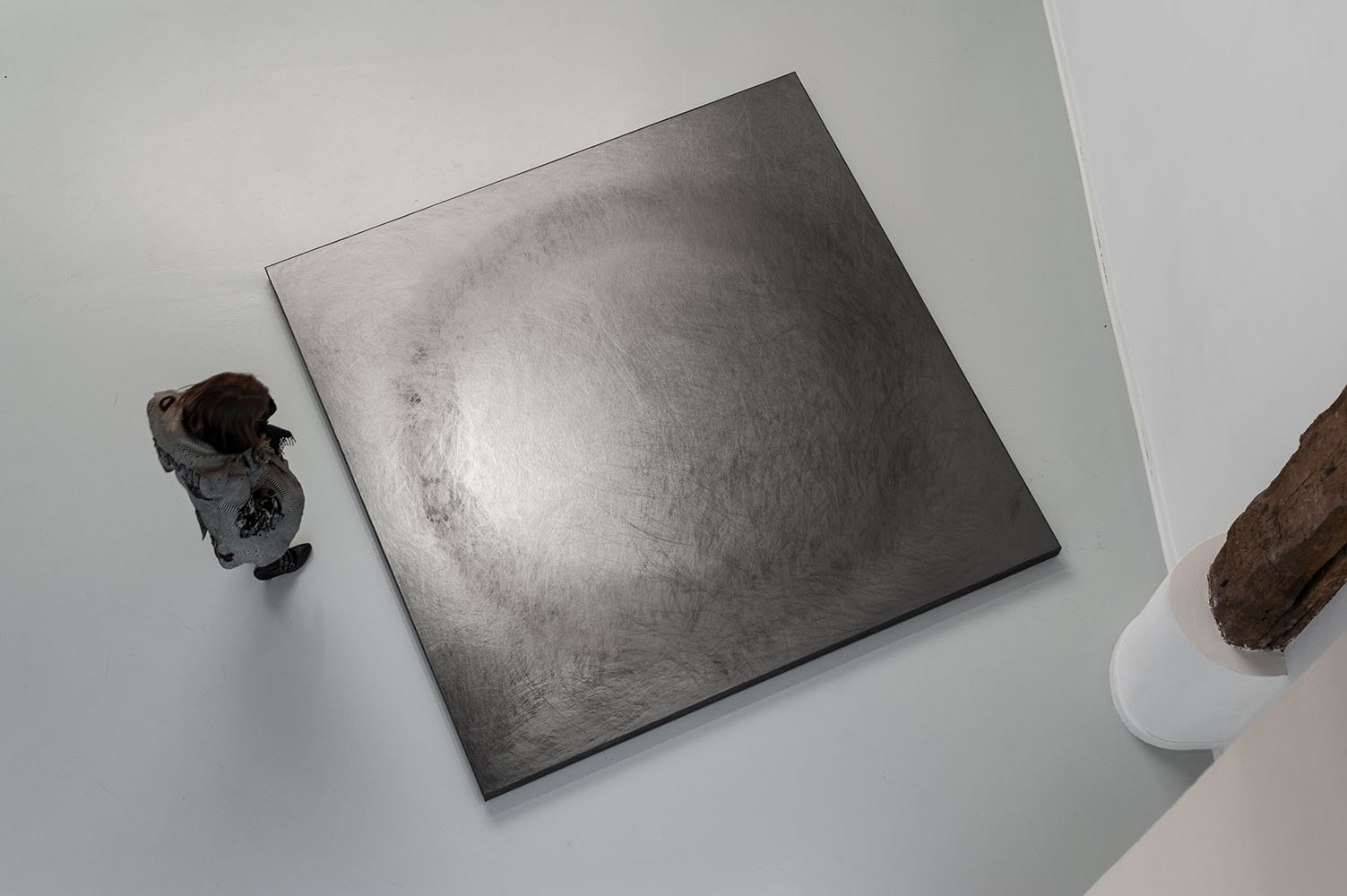

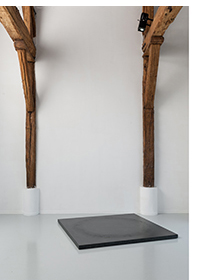

La Ferme du Buisson © Émile Ouroumov

DANS MA CELLULE,

UNE SILHOUETTE

2014 01.02 - 20.04

exposition collective avec William Anastasi, Abdelkader Benchamma, Geta Brătescu, Maryclare Foa & Birgitta Hosea (Performance Drawing Collective), Jean Genet, Dennis Oppenheim, Santiago Reyes, Till Roeskens, Carla Zaccagnini,

commissariat Lore Gablier

Proposant une exploration du dessin dans son rapport au geste, au corps, l’exposition revient sur l’histoire de Dibutade, la fille du potier de Sycione, qui, la veille du départ de son amant, «entoura d’une ligne l’ombre de son visage projetée sur le mur par la lumière d’une lanterne».

Si ce geste séminal que relate Pline l’Ancien dans son Histoire naturelle est considéré par l’auteur, et à sa suite par nombre d’historiens de l’art, comme l’origine de la peinture et de la sculpture, elle est aussi une invitation à renouveler notre rapport au visible.

Par son geste, la jeune fille nous renvoie en effet à la part d’invisible que recèle le visible, en l’occurrence à son désir qui ne peut se résoudre dans l’image. Ce que nous voyons est ainsi toujours habité par l’absence de ce que nous ne pouvons voir, absence qui non seulement structure notre vision mais permet l’avènement d’une potentialité ou, pour reprendre les termes de Jean-Luc Nancy : «la possibilité indéterminée du possible en tant que tel, d’un pouvoir-être qui n’est pas la forme encore abstraite d’un être à incarner mais qui est bien plutôt lui-même une modalité et une consistance de l’être : un être de pouvoir, la réalité de l’élan, de la naissance, du commencement.»

Lore Gablier

MARCHER VERS

paru dans le journal de l’exposition (2014)

![]() Je suis un marcheur. Bien sûr mes marches ne ressemblent pas à cette ronde, mais il y a dans la marche un rapport au temps qui m’intéresse. Faire l’éloge de la marche, c’est souvent faire l’éloge de la lenteur. Or marcher ne me semble pas un choix de la lenteur. Dans la marche, il y a quelque chose de l’urgence. C’est le temps qui anime le marcheur. La marche est un effort patient surtout – et non de lenteur, un effort qui s’étire dans le temps. Dans cet effort endurant, l’épuisement progresse imperceptiblement jusqu’à ce que s’installe une certaine fébrilité à l’intérieur des brèches ouvertes par la fatigue dans notre ferme volonté d’avancer. Et c’est cette fébrilité dans le désir de continuer qui anéantit notre rationalité face à la sensation pure. Il y a de la folie grandissante chez le marcheur, une folie à l’oeuvre mais qui permet un nouveau degré d’accessibilité du monde extérieur. L’homme qui marche est un métronome, ses pas : le tempo de son rapport au monde. Mais cette rythmique de la marche, contrairement à la rythmique de la mécanique précise et irréprochable, finit par se dérégler dans un chaos d’impressions. La marche appartient au sursis. C’est la forme en action de la contemplation. Marcher est de l’ordre de l’expérience, et c’est cette expérience qui a animé Robert Walser toute sa vie, car même après avoir cessé d’écrire, il a continué ses longues marches dans la nature. Dans sa Promenade, la marche aboutit à une révélation existentielle, et l’angoisse de mort qui naît dans le paysage à travers l’expérience de la marche apparaît à l’acmé du récit :

Je suis un marcheur. Bien sûr mes marches ne ressemblent pas à cette ronde, mais il y a dans la marche un rapport au temps qui m’intéresse. Faire l’éloge de la marche, c’est souvent faire l’éloge de la lenteur. Or marcher ne me semble pas un choix de la lenteur. Dans la marche, il y a quelque chose de l’urgence. C’est le temps qui anime le marcheur. La marche est un effort patient surtout – et non de lenteur, un effort qui s’étire dans le temps. Dans cet effort endurant, l’épuisement progresse imperceptiblement jusqu’à ce que s’installe une certaine fébrilité à l’intérieur des brèches ouvertes par la fatigue dans notre ferme volonté d’avancer. Et c’est cette fébrilité dans le désir de continuer qui anéantit notre rationalité face à la sensation pure. Il y a de la folie grandissante chez le marcheur, une folie à l’oeuvre mais qui permet un nouveau degré d’accessibilité du monde extérieur. L’homme qui marche est un métronome, ses pas : le tempo de son rapport au monde. Mais cette rythmique de la marche, contrairement à la rythmique de la mécanique précise et irréprochable, finit par se dérégler dans un chaos d’impressions. La marche appartient au sursis. C’est la forme en action de la contemplation. Marcher est de l’ordre de l’expérience, et c’est cette expérience qui a animé Robert Walser toute sa vie, car même après avoir cessé d’écrire, il a continué ses longues marches dans la nature. Dans sa Promenade, la marche aboutit à une révélation existentielle, et l’angoisse de mort qui naît dans le paysage à travers l’expérience de la marche apparaît à l’acmé du récit :

Ce rapport de la marche à la mort, je l’ai retrouvé par hasard chez Werner Herzog dans son journal Sur le chemin des glaces. Cette marche est une lutte contre la mort, celle de son amie et critique de cinéma Lotte Eisner pour qui, ou plutôt contre la mort de laquelle, il va effectuer une longue marche solitaire de Munich à Paris.

La marche est ici une prière, prière qui n’est pas seulement voeu mais action : c’est le moyen d’agir dans un domaine qui dépasse la raison car Werner Herzog ne peut rien pour son amie dans le domaine en-deçà du spirituel. C’est une action qui brave le sol, la terre enneigée, une action qui lutte contre les éléments terrestres, et le froid. Cette marche est une conjuration, elle a un caractère propitiatoire. La marche devient le rite qui la maintient en vie, mais ce sacrifice de Werner Herzog n’a pour but que d’obtenir un sursis. Cette fragile faveur intensifie le caractère d’urgence de la marche : c’est parce qu’il marche qu’elle reste en vie, mais paradoxalement, il doit malgré tout arriver avant sa mort pour que le charme opère. Ce journal a eu une grande importance pour moi, car je l’ai découvert très peu de temps après la marche qui m’est la plus mémorable : alors parti pour quelques mois à New York, j’ai rejoint depuis mon appartement les rivages de l’océan Atlantique, ultime limite qui me séparait de la France et la Belgique, mes pays dont j’étais coupé, et de ceux que j’avais quittés, notamment ma grand-mère, malade. Je me souviens avoir pensé sans aucune logique : «tant que je marche vers elle, elle est encore là, elle est en vie.» Cela peut sembler absurde, tout comme cette ronde, qui elle aussi est un deuil.

Mathieu Bonardet

La Ferme du Buisson, allée de la Ferme 77186 Noisiel

www.lafermedubuisson.com

Si ce geste séminal que relate Pline l’Ancien dans son Histoire naturelle est considéré par l’auteur, et à sa suite par nombre d’historiens de l’art, comme l’origine de la peinture et de la sculpture, elle est aussi une invitation à renouveler notre rapport au visible.

Par son geste, la jeune fille nous renvoie en effet à la part d’invisible que recèle le visible, en l’occurrence à son désir qui ne peut se résoudre dans l’image. Ce que nous voyons est ainsi toujours habité par l’absence de ce que nous ne pouvons voir, absence qui non seulement structure notre vision mais permet l’avènement d’une potentialité ou, pour reprendre les termes de Jean-Luc Nancy : «la possibilité indéterminée du possible en tant que tel, d’un pouvoir-être qui n’est pas la forme encore abstraite d’un être à incarner mais qui est bien plutôt lui-même une modalité et une consistance de l’être : un être de pouvoir, la réalité de l’élan, de la naissance, du commencement.»

MARCHER VERS

Je suis un marcheur. Bien sûr mes marches ne ressemblent pas à cette ronde, mais il y a dans la marche un rapport au temps qui m’intéresse. Faire l’éloge de la marche, c’est souvent faire l’éloge de la lenteur. Or marcher ne me semble pas un choix de la lenteur. Dans la marche, il y a quelque chose de l’urgence. C’est le temps qui anime le marcheur. La marche est un effort patient surtout – et non de lenteur, un effort qui s’étire dans le temps. Dans cet effort endurant, l’épuisement progresse imperceptiblement jusqu’à ce que s’installe une certaine fébrilité à l’intérieur des brèches ouvertes par la fatigue dans notre ferme volonté d’avancer. Et c’est cette fébrilité dans le désir de continuer qui anéantit notre rationalité face à la sensation pure. Il y a de la folie grandissante chez le marcheur, une folie à l’oeuvre mais qui permet un nouveau degré d’accessibilité du monde extérieur. L’homme qui marche est un métronome, ses pas : le tempo de son rapport au monde. Mais cette rythmique de la marche, contrairement à la rythmique de la mécanique précise et irréprochable, finit par se dérégler dans un chaos d’impressions. La marche appartient au sursis. C’est la forme en action de la contemplation. Marcher est de l’ordre de l’expérience, et c’est cette expérience qui a animé Robert Walser toute sa vie, car même après avoir cessé d’écrire, il a continué ses longues marches dans la nature. Dans sa Promenade, la marche aboutit à une révélation existentielle, et l’angoisse de mort qui naît dans le paysage à travers l’expérience de la marche apparaît à l’acmé du récit :

Je suis un marcheur. Bien sûr mes marches ne ressemblent pas à cette ronde, mais il y a dans la marche un rapport au temps qui m’intéresse. Faire l’éloge de la marche, c’est souvent faire l’éloge de la lenteur. Or marcher ne me semble pas un choix de la lenteur. Dans la marche, il y a quelque chose de l’urgence. C’est le temps qui anime le marcheur. La marche est un effort patient surtout – et non de lenteur, un effort qui s’étire dans le temps. Dans cet effort endurant, l’épuisement progresse imperceptiblement jusqu’à ce que s’installe une certaine fébrilité à l’intérieur des brèches ouvertes par la fatigue dans notre ferme volonté d’avancer. Et c’est cette fébrilité dans le désir de continuer qui anéantit notre rationalité face à la sensation pure. Il y a de la folie grandissante chez le marcheur, une folie à l’oeuvre mais qui permet un nouveau degré d’accessibilité du monde extérieur. L’homme qui marche est un métronome, ses pas : le tempo de son rapport au monde. Mais cette rythmique de la marche, contrairement à la rythmique de la mécanique précise et irréprochable, finit par se dérégler dans un chaos d’impressions. La marche appartient au sursis. C’est la forme en action de la contemplation. Marcher est de l’ordre de l’expérience, et c’est cette expérience qui a animé Robert Walser toute sa vie, car même après avoir cessé d’écrire, il a continué ses longues marches dans la nature. Dans sa Promenade, la marche aboutit à une révélation existentielle, et l’angoisse de mort qui naît dans le paysage à travers l’expérience de la marche apparaît à l’acmé du récit :

« Considérant la terre, l’air et le ciel, je fus saisi de l’idée morose, irrésistible, qui me contraignit à me dire qu’entre ciel et terre j’étais un pauvre prisonnier, que nous étions tous lamentablement enfermés de la sorte, que pour nous tous il n’y avait nulle part un chemin menant dans l’autre monde, sinon ce chemin unique qui nous conduit à descendre dans le trou sombre, dans le sol, dans la tombe. »

Ce rapport de la marche à la mort, je l’ai retrouvé par hasard chez Werner Herzog dans son journal Sur le chemin des glaces. Cette marche est une lutte contre la mort, celle de son amie et critique de cinéma Lotte Eisner pour qui, ou plutôt contre la mort de laquelle, il va effectuer une longue marche solitaire de Munich à Paris.

« Un ami parisien m’a téléphoné à la fin novembre 1974. Il m’a dit que Lotte Eisner était très malade et allait sans doute mourir. J’ai répondu: cela ne se peut pas. Pas maintenant. Le cinéma allemand ne peut pas encore se passer d’elle, nous ne devons pas la laisser mourir. J’ai pris une veste, une boussole, un sac marin et les affaires indispensables. Mes bottes étaient tellement solides, tellement neuves, qu’elles m’inspiraient confiance. Je me mis en route pour Paris par le plus court chemin, avec la certitude qu’elle vivrait si j’allais à elle à pied. »

La marche est ici une prière, prière qui n’est pas seulement voeu mais action : c’est le moyen d’agir dans un domaine qui dépasse la raison car Werner Herzog ne peut rien pour son amie dans le domaine en-deçà du spirituel. C’est une action qui brave le sol, la terre enneigée, une action qui lutte contre les éléments terrestres, et le froid. Cette marche est une conjuration, elle a un caractère propitiatoire. La marche devient le rite qui la maintient en vie, mais ce sacrifice de Werner Herzog n’a pour but que d’obtenir un sursis. Cette fragile faveur intensifie le caractère d’urgence de la marche : c’est parce qu’il marche qu’elle reste en vie, mais paradoxalement, il doit malgré tout arriver avant sa mort pour que le charme opère. Ce journal a eu une grande importance pour moi, car je l’ai découvert très peu de temps après la marche qui m’est la plus mémorable : alors parti pour quelques mois à New York, j’ai rejoint depuis mon appartement les rivages de l’océan Atlantique, ultime limite qui me séparait de la France et la Belgique, mes pays dont j’étais coupé, et de ceux que j’avais quittés, notamment ma grand-mère, malade. Je me souviens avoir pensé sans aucune logique : «tant que je marche vers elle, elle est encore là, elle est en vie.» Cela peut sembler absurde, tout comme cette ronde, qui elle aussi est un deuil.

www.lafermedubuisson.com